声明:作者完全没有系统学习过语言学,所述内容全靠自主探究。语言学是一门系统且复杂的科学,本文可能有诸多不准确的地方,恳请各位指正。

作为地道老临沂镶黄旗,不会说临沂方言就好像玩游戏不玩⚪神,不够地道。相较于南方因连绵的丘陵导致的“十里不同音”,北方的不同方言大致上能够互相理解,差异也相对较小。然而在华北这片平原上,却有一片显著的隆起,造就了泰山、徂徕山等一些列景观,那就是鲁中南山地丘陵。临沂占据了这片山地丘陵的大部分面积,沂蒙山区的称号就此得来。因此,临沂的方言在山东省内也算是最为错综复杂的。

我们不妨先放置一个问题在这里:你老家所在的地方,人们如何读【热<热>(ʐɤ51)】?

(注:在本文中,将探讨读音的汉字统一用【】标注,将普通话近似读音用<>标注,将国际音标读音用()标注。)

一、不时轻声地以中古汉语遮羞的邻座司马同学

洞庭青草近中秋更无一点风【色<色>(sɤ51)】,玉鉴琼田三万顷着我扁舟一【叶<叶>(jɛ51)】。

如果你对音韵学稍有涉猎,可能会发现这两句并不押韵。就算你没接触过音韵学,通过语感也能感到这两句词并不是很押韵。那么,是张孝祥写词水平不行,连押韵都没做到吗?我们不妨将问题先放在这里,探究它背后的原因。

语言是在不断发展和变化的。汉语的发展大概可以分为四个时期:上古汉语(先秦~汉朝)、中古汉语(魏晋~唐朝)、近代汉语(北宋~明清)、现代汉语。汉语发展至今,其实是经过了多轮变化和简化的。像我们标题中的司马(睿)同学,作为东晋的皇帝,他大概说的就是中古汉语。

不同时期的汉语差异很大,上古汉语还保有大量的弹舌音(大家应该都听过俄语的弹舌音吧),并且可能还有多个音节。感兴趣的同学可以上网自行搜索发音视频,可以更加直观地感受发音。所以说假如你有一天穿越到汉朝,首先要考虑的就是语言问题,因为他们说的话你大概一句也听不懂。

那么上古汉语是如何一步一步地演变到现代汉语的呢?我们首先需要明白两件事情:

1. 语言的发展是循序渐进的,不存在一个明确的历史节点将两种时期的语言分割开来。也就是说,不存在在魏晋南北朝时期的人们突然就改口说中古汉语了这种事情。

2. 语言是有分化的倾向的。例如西班牙语、法语、葡萄牙语都是由拉丁语分化而来的。我们汉语的各个方言(闽语、粤语、湘语、晋语、吴语、客家话、官话等等),大多数都是从中古汉语分化而来的。

上古汉语是一个十分复杂的语言系统,不同地区同样有不同地方的方言。当时周王室也有规定的通用语,即为“雅言”。东汉末年之后,中华大地进入了长期的分裂混战的局面,各个地方的人乱成一团。再加上古人也觉得,这上古汉语发音也太麻烦了,我要是不会弹舌是不是就说不了话了?语言也随之从复杂变得更加简单,从上古汉语演变为了中古汉语。

而语言又具有分化的倾向,中古汉语当然也分化出各种方言,但是这时一个历史事件大大加强了通用语言的必要性:那就是科举制度的建立。由于科举的考生来自不同的地方,他们说的语言也各不相同,因此非常有必要使用通用语言。然而随着不同地方的语言慢慢发展,到了大约南宋的时候,南北方语言的差异已经相当大了。因此朝廷又融合了北方和南方的方言,制定了当时的通用语言,这就来到了近代汉语时期。

现在可能有野生的周防有希要问了:古代又没有录音机,你怎么知道古代的汉语怎么发音?

🤓👆诶!其实是因为古代也有记录一个字如何读的书,我们称之为“韵书”。目前发现最早的系统性的韵书是《切韵》,成书于南北朝,因此我们推断中古汉语的发音基本都靠这本《切韵》,通过《切韵》复原出来的读音我们称之为中古汉语-切韵音系。同样,在明朝也有一本韵书叫做《洪武正韵》,我们由此推断近代汉语的发音。而上古汉语由于记载过少且年代长远,因此基本只能通过中古汉语以及《诗经》中的诗歌向上推断,比较复杂。

现在的大多数方言都是从中古汉语演变来的,只有一个例外:那就是闽语。闽语是由上古汉语发展而来,保留了大量上古汉语的特色,但同时又被中古汉语给强上,携带了诸多中古汉语的特征。同一种方言向下细分又可以分出更小的单位,例如官话也只是大体相同,在官话之下又可以分出东北官话、北京官话、胶辽官话、冀鲁官话、中原官话、江淮官话、西南官话、兰银官话。而冀鲁官话又可以分为保唐片、石济片、沧惠片、章利片这四个方言片区,沧惠片再向下又可以分为黄乐小片、阳寿小片、莒照小片三个小片区。再向下细分当然也可以分,但是已经没有研究上的必要了。

二、败犬声调太多了!

那么不同的官话到底是凭什么区分的呢?为什么会区分出这么多不同的官话?

可能有不少同学都知道这四个字:平上去入。在中古汉语时期,汉语的音调(我们称之为调类)大致有四个,分别是平声、上声、去声、入声。而现代汉语的一、二、三、四声,又分别被称为阴平,阳平,上声,去声。

我们有一个超棒的派对,你猜猜谁没有被邀请?

是的。对比一下你会发现,入声没了,平声裂开了。

上过小学三年级的同学肯定知道,英语辅音有清音和浊音之分。同样,汉语的声母也有清音和浊音之分,或者我们分的更细一点,分为全清、次清、全浊、次浊。换成现代语言大概是清不送气塞音、清送气塞音、浊塞音、流音。这些名词可能有些绕来绕去的,但是这不重要,只需要知道有这样一个东西即可。

平声在裂开的时候,根据声母的清浊分成了阴平和阳平,大体上来说,清声母变成了阴调,浊声母变成了阳调。

普通话只分了阴平和阳平,某些方言还分了阴上、阳上等。例如粤语有九个声调,分别叫做:阴平、阴上、阴去、阳平、阳上、阳去、上阴入、下阴入、阳入。

这时候可能有野生的八奈见杏菜要问了:这个入声是什么呢?

日本遣唐僧人空海《文镜秘府论》(804年)有言:“平声哀而安,上声厉而举,去声清而远,入声直而促。”

简单来说,就是在音节末尾带一个像-p、-t、-k这样的塞音,通常极为短促。发音的时候,只做出这个音的口型,但是不发音,可以类比英语单词dark,但是在发k音的时候不发出来,只保留发音的口型。

但是这个东西,古代人也觉得麻烦。所以大概到了宋朝,入声就没了,只需要把这些字说的极为短促(-h)就可以了。再往后,连说的短促都省了,入声彻底的消失了。

这时候可能又有野生的温水佳树要问了:入声没了,原来读作入声的字咋办呢?

这就是划分官话极为重要的一个因素:入声声调的外派。

既然入声没了,那么这些字就要跑到别的声调里。这时候就要提出刚才说的清浊了:

我们将入声分为清入、全浊入、次浊入。全浊入基本上全部派阳平,差异主要体现在剩下的:

* 北京官话:清入胡乱派,次浊入派去声;

* 东北官话:清入胡乱派,次浊入派去声;

* 冀鲁官话:清入派阴平,次浊入派去声;

* 胶辽官话:清入派上声,次浊入派去声;

* 中原官话:清入派阴平,次浊入派阴平;

* 兰银官话:清入派去声,次浊入派去声;

* 西南官话:清入派阳平,次浊入派阳平;

* 江淮官话:有独立入声。

而基于北京官话的普通话,规律基本与北京官话相同。也就是说,在普通话中,清入也是胡乱派的。

我们可以举一个例子:

千山鸟飞【绝<绝>(tɕɥœ35)】,万径人踪【灭<灭>(mjɛ51)】,孤舟蓑笠翁,独钓寒江【雪<雪>(ɕɥœ214)】。

他们三个字在普通话中甚至连音调都不同。然而在中古汉语时期,它们分别全浊入声、次浊入声、清入声,是完全押韵的。因此有的时候你用普通话读古诗会觉得很别扭,就是因为有些韵在现在已经被派到了完全不同的音调上,导致他们不再押韵了。所以理论上说,用中古汉语念诗是最贴合当时情况的,但是当时的语音也无法准确考证出来。在这种学习难度极大的情况下,直接用现代汉语朗读即可,强行读成押韵的是极不科学的方法。例如:浩荡离愁白日【斜<斜>(ɕjɛ35)】读成【斜<霞>(ɕja35)】就是错误的,没有科学依据。

现在我们可以回答第一章中提出的问题了:

张孝祥并非水平不行,而是【色<>(ʃɨk)】和【叶<>(yep)】都是入声,在汉语演变过程中,入声已经消失了,因此用现代汉语读这两句诗的时候会感觉不押韵。

三、果然我的闽南入声物语搞错了。

前面提到过神奇的闽南语。在中古汉语中,入声的演变经历了三个阶段:-p-t-k发音、到只需要说的短促(-h)、再到没有入声。然而闽南语同时具有-p-t-k-h四种入声。

这就是由于闽南语在演变的过程中,自己就先把-p-t-k合并成了-h,然后又受到中古汉语的影响,又有了-p-t-k。这点和我们之前提到的科举制很有关系:由于闽南本地说话是只有-h的,但是读书人又不得不学当时的通用语言,因此闽南语就这样被融合了起来。

由于古代的平民百姓一般不会写字,而读书人都要学通用语言,因此出现了一种现象叫做“文白异读”。也就是对于同样一个字,口语和书面语有两种不同的读法。这样的文白异读字在闽南语中就有非常多,是它与中古汉语磨合的痕迹。

类似的,日语的汉字(漢字)同时有音读(音読み)和训读(訓読み)两种读法,某种程度上来说也是一种文白异读现象。古代的日本没有自己的文字,只有自己的语言。当时他们的朝廷公文全部用汉字书写,之后才出现了假名。对于直接从汉语搬来的汉字读音,他们称之为音读;而对于日本本土就有的读音,他们称之为训读。例如,对于「金」,音读是「きん(kin)」,和汉语的读法十分相似;而训读是「かな(kana)」,与汉语几乎没有关联。

由于大量的汉字是从唐朝时期传入日本的,因此我们通过日语可以更深刻地理解入声这一存在。例如日语的 6「ろく(roku)」,就能体现出当时的中古汉语是有一个-k的塞音的。

四、关于我在无意间被隔壁的调值变成别的调值这件事

可能有野生的椎名真昼想要问了:那为什么临沂的方言和普通话声调几乎都不一样啊?

网上经常可以看到有山东话简易教程:

* 普通话里的一声改成山东话里的第二声;

* 普通话里的二声改成山东话里的第四声;

* 普通话里的三声改成山东话里的第一声;

* 普通话里的四声改成山东话里的第三声。

然后你就会山东话了。

从某种角度来说这是对的。想要解释这个问题,我们就不得不提出“调值”这个东西了。

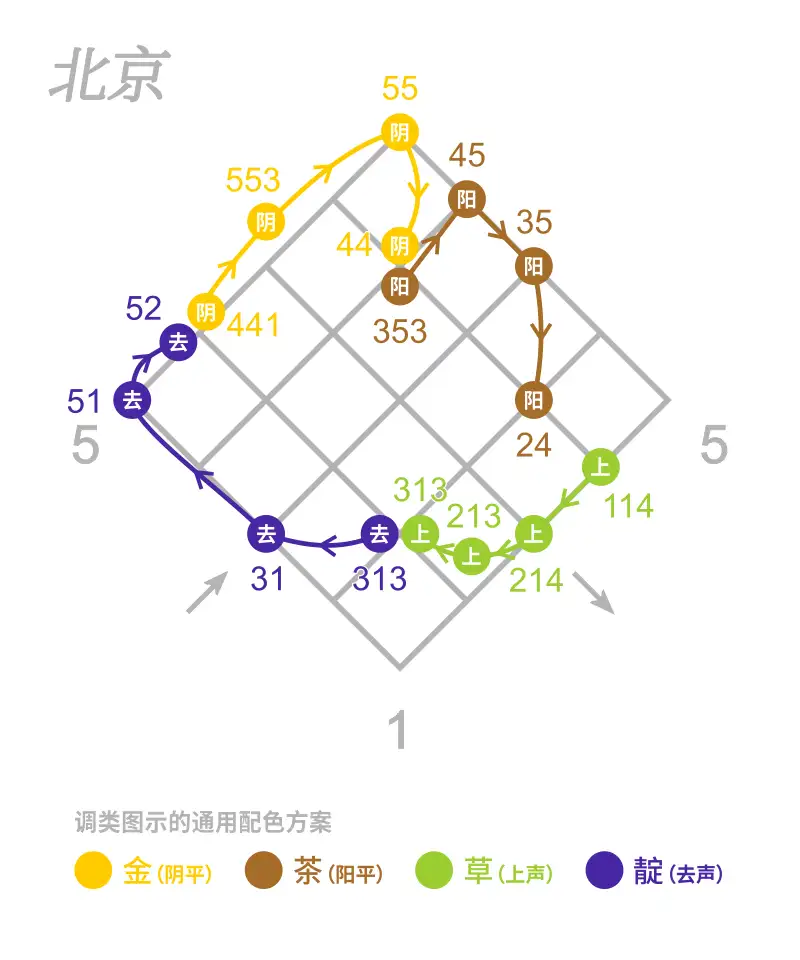

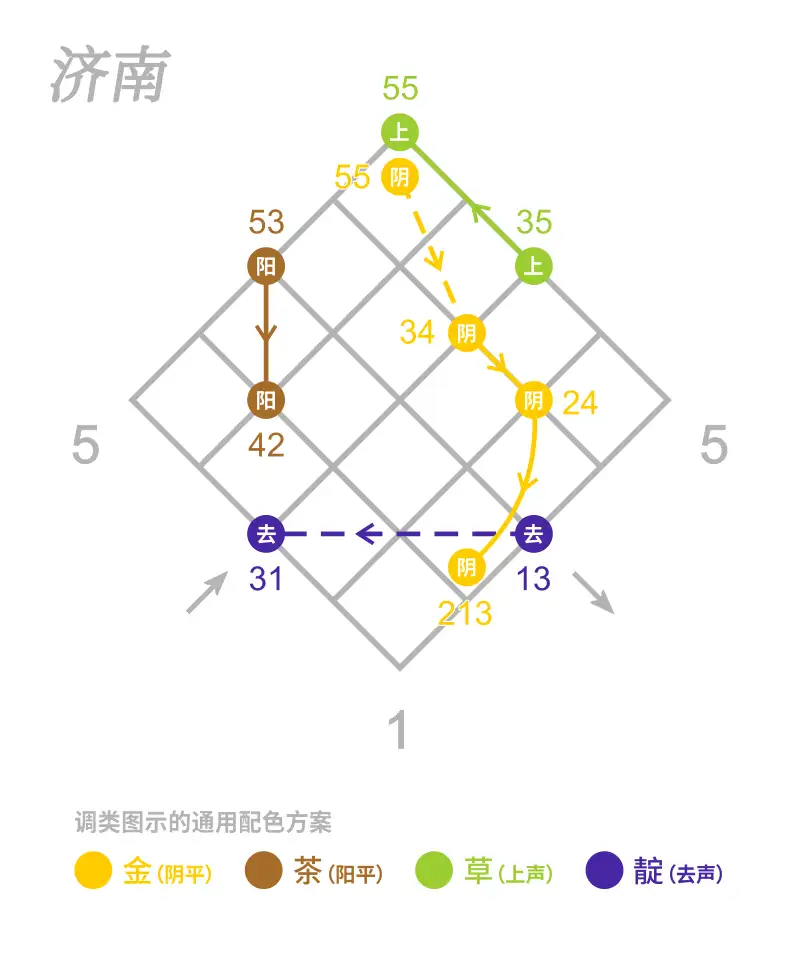

前面我们提到过调类。与之相对的,还有调值。调值是声调的实际读音,表示相对音高,通常用五度标记法。

什么是五度标记法呢?简而言之就是把声音由低到高分成1~5五个调值,可以类似于音乐中的 do re mi fa so la si 理解。我们要标记一个声调的时候,就可以通过调值来表示。

例如,现代汉语的四个声调用调值分别如此表示:

* 一声(阴平):55;

* 二声(阳平):35;

* 三声(上声):214;

* 四声(去声):51。

例如我们前面提到的【色<色>(sɤ51)】,忽略括号内国际音标的那些奇奇怪怪的字母,剩下的数字就是调值。这个字是四声,所以用51表示。

通常来说,调类变动一般不大,就比如入声用了几百年才在官话消失;而调值的变动可能是巨大的,一百年前的北京官话和现在的北京官话听起来可能就不一样了。

这里分别有两张调值演变可视化表,一张是北京的、一张是济南的。大家可以试着读读每个字的调值,会发现北京话的调值慢慢演变成了我们熟悉的普通话的调值,济南话的调值慢慢演变成了我们熟悉的方言的调值。

北京话的调值近200年来,调值完全顺时针旋转了四分之一圈,完成了一轮调值环流,是非常有意思的现象。而济南话阴平和去声顺时针旋转的同时,阳平和上声又逆时针旋转。

这就可以解释为什么临沂的方言和普通话声调几乎都不一样了。

五、三等分的官话

这时候可能有野生的中野三玖要问了:讲了这么半天,怎么和临沂一点关系都没有啊?

别急,前面的都只是前置芝士。现在前置知识讲完了,终于可以开始进入正题了!

大家应该或多或少都会说些临沂方言。但是如果你跟我一样,祖父家和外祖父家在临沂不同的方位的话,可能会观察到这样的现象:对于同一个字,不同地方的读音可能是不一样的。

例如,对于同一个字【肉<肉>(ʐoʊ51)】,我祖父家位于郯城县,读【肉<肉>(ʐou312)】;而我外祖父家在河东,读【肉<有>(∅iou312)】。

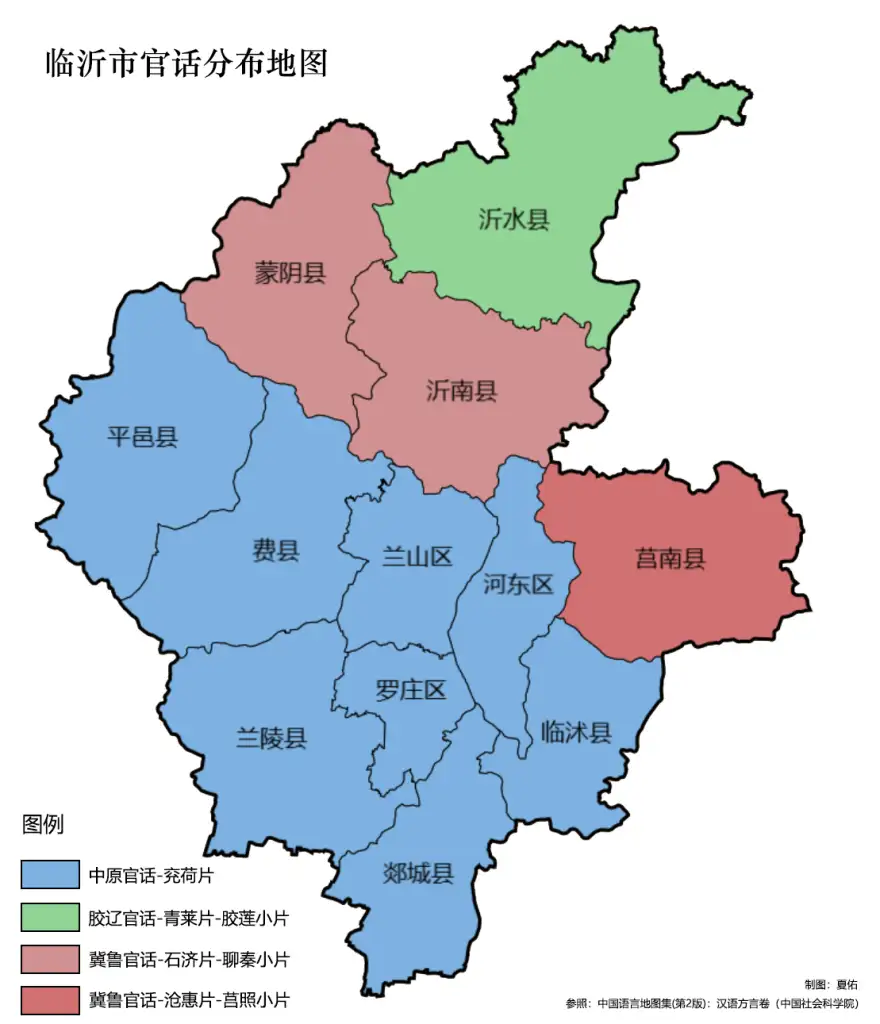

这到底是怎么一回事呢?前面我们说过,临沂位于沂蒙山区,方言情况错综复杂。实际上,在临沂这片土地上,存在三种官话,分别是:冀鲁官话、胶辽官话、中原官话。

如图,临沂的西南大部分是中原官话-兖荷片;临沂的东北部沂水县是胶辽官话-青莱片-胶莲小片;而东部莒南县和北部蒙阴县、沂南县则是冀鲁官话,莒南县是冀鲁官话-沧惠片-莒照小片,蒙阴县、沂南县是冀鲁官话-石济片-聊秦小片。

这有许多有趣的现象。例如上文中提到的“肉”字,在中原官话区基本读作【肉<肉>(ʐou312)】,而在胶辽官话区基本读作【肉<又>(∅iou31)】,在冀鲁官话区-莒照小片则读作【肉<有>(∅iou312)】。

以及【九<九>(tɕjoʊ214)】和【酒<酒>(tɕjoʊ214)】,在其他地方两字均同音,分别为【九<揪>(tɕiou55)】和【酒<揪>(tɕiou55)】。但是在胶辽官话区,它们分别读作【九<揪>(tɕiou55)】和【酒<滋有>(dziou44)】。

现在让我们回到开头的问题。对于【热<热>(ʐɤ51)】,中原官话区读【热<热2声>(ʐə213)】,胶辽官话区读【热<叶>(∅iə31)】,而冀鲁官话区则读【热<也>(∅iə312)】。

这时候可能有野生的中野四叶要问了:你外祖母家在河东,应该也是中原官话区啊,为什么读音和冀鲁官话区一样?

先给大家一个提示:我外祖母家在河东区郑旺镇,从这里向东去不远就可以到莒南县。

答案就如你想的那样。前面我们说过,语言之间是会相互影响和融合的。而临沂地处三个官话区交界地带,语言融合现象更加明显和复杂。对于受到冀鲁官话影响的中原官话,出现各类读音的混杂都是十分正常且合理的。

这时候可能有野生的中野一花要问了:为什么我记得我们那地方都读【热<耶2声>(∅iə35)】啊?

这就是我们最后的问题了!

让我们仔细思考一下。这个字在胶辽官话区读【热<叶>(∅iə31)】,在冀鲁官话区则读【热<也>(∅iə312)】,都不是近似二声。但是我们发现在中原官话区,这个字却读【热<热2声>(ʐə213)】,二声。

而前面我们说过,调值的改变是非常容易的。那么我们有理由推断,原本东北地区的发音,在经过了西南地区调值的融合后,变成了某些地区更常见的【热<耶2声>(∅iə35)】。

你看,语言的变迁其实就在我们身边。

后记

语言学其实是非常有意思的一门学科。笔者在本文中所属只是语言学这座大厦的冰山一角,如果能激发你的兴趣就再好不过了。

本人才疏学浅,许多东西也是一知半解,斗胆写出本文。如果您发现本文有什么错误,还望不吝赐教。

参考资料

1. 中国社会科学院,《中国语言地图集:汉语方言卷》,北京,商务印书馆,2012.

2. 中国语言资源保护研究中心,中国语言资源保护工程采录展示平台,zhongguoyuyan.cn/index,2024.

3. unt,AWs-304 8个汉语方言150年来的声调演变可视化,5 Aug. 2020,phesoca.com/aws/304,2024.

4. Wikimedia Foundation, Wiktionary, zh.wiktionary.org, 2024.

5. Wikimedia Foundation, Wikipedia, zh.wikipedia.org, 2024.

6. LOTUS FA, Mandarin IPA Translator, toolbox.lotusfa.com/ipa/mandarin/index.html, 2024.

特别鸣谢

感谢我在语言学上的指路人_ajthreac_,没有他就没有这篇文章。

感谢燦々SUN、雨森焚火、渡航、佐伯さん、春場ねぎ基于本作小标题灵感。

感谢我的人体工学椅,如果不是它我的颈椎将不足以支撑到我写完这篇文章。

发表回复